1、手持ちの並4用電源トランスにハムプルーフベルトとショートリングを巻きハム減少をはかる。

2、トランスの位置を考える。電源部と増幅部を出来るだけ離す。

3、AC電源ケーブルはトランス近傍で箱の外に出す。

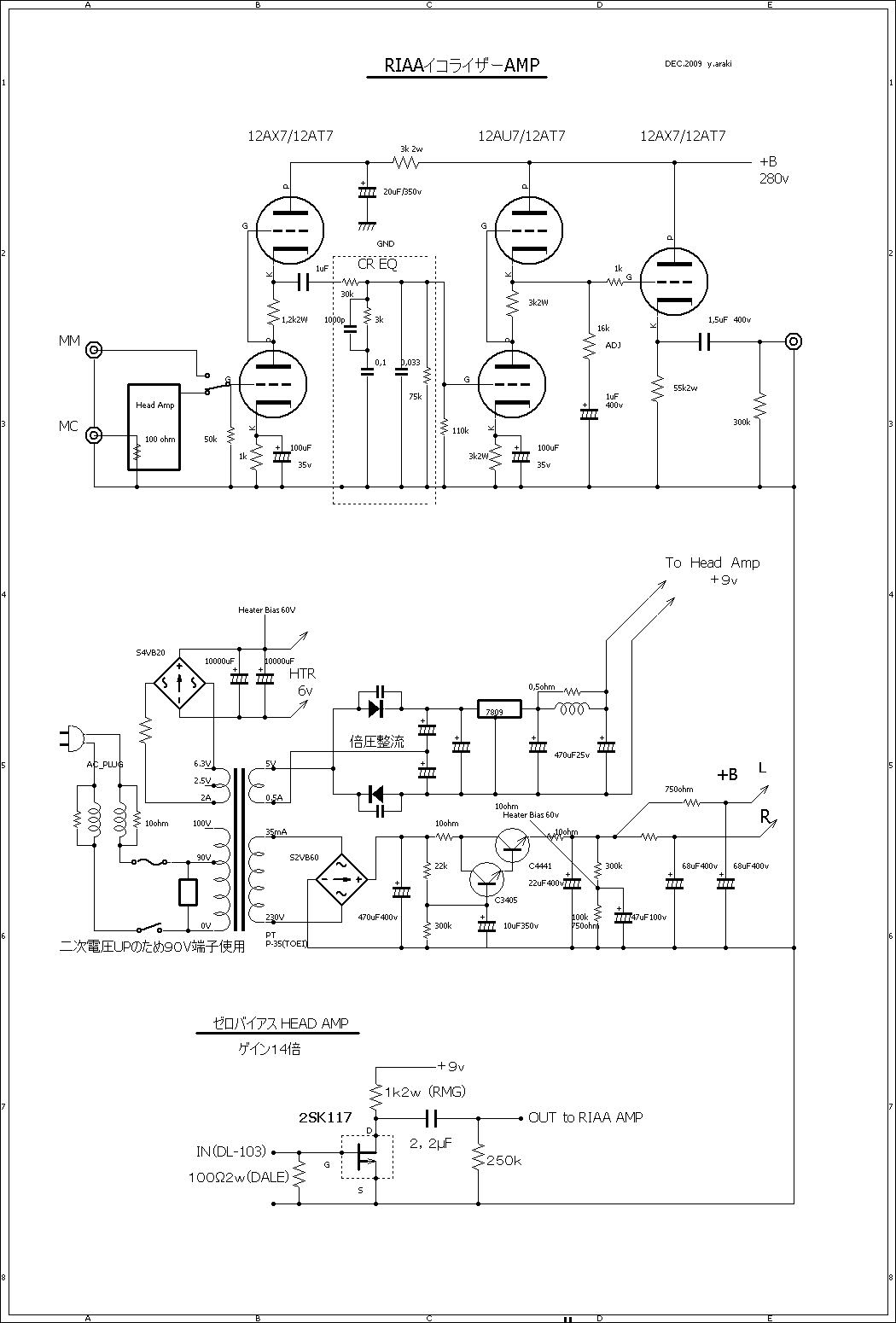

4、ヒーターは直流点火とする。

5、B電源にはチョークの漏れ磁束を避けるためTRを使ったリップルフィルタを用いる。

6、電流が流れるところの抵抗は大きくする。(K117の負荷抵抗2W型、球のカソードも2W型。)

7、球は12AX7、U7、T7を適宜使う。

回路図

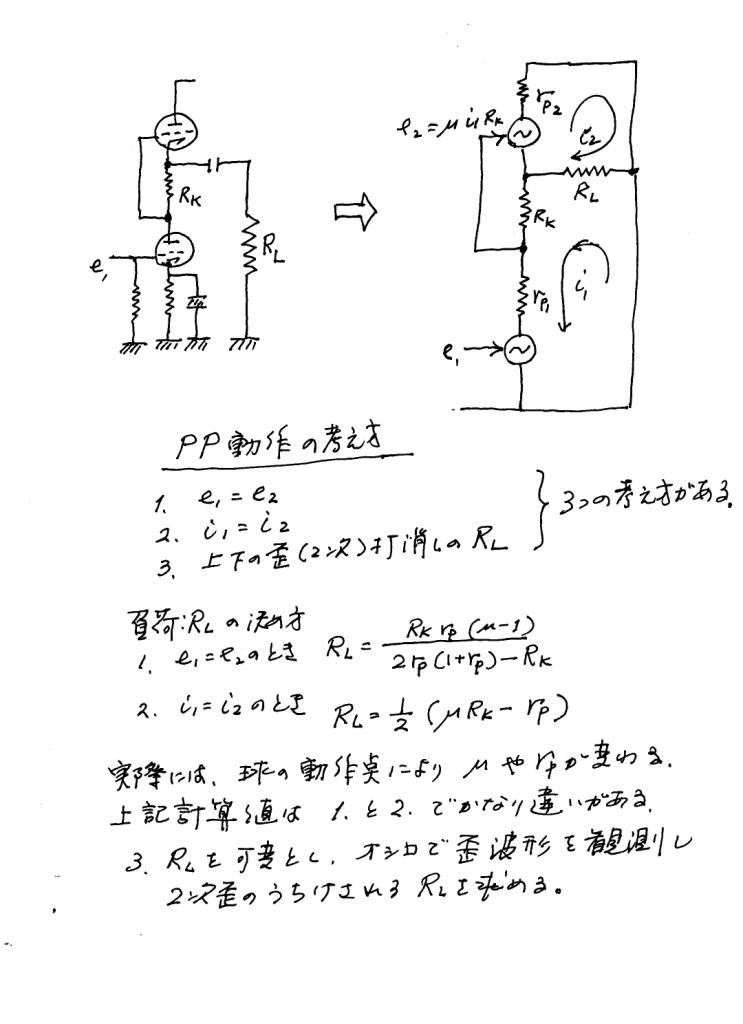

SRPPの検討

SRPPについては、先人がオーディオ技術誌で理論的な解説を行っている。

その計算式は少し複雑になるが、いまさらそれをなぞってみるより結論を拝借して考察と実験をするのが早道である。

下記の図のようになるが、今回はRLに流れる電流を等しくする2のケースで計算してみたが、PP動作とは言いがたく、やはり測定上の上下の球の二次ひずみの打ち消しをもとにした。

思ったより打ち消しが起きるときのRLは小さく、Rkが3キロオームの12AT7で13,6kΩであった。T7SRPPの出力インピーダンスは、この場合約8kΩ程度なので何とか使える。

とりあえず手持ちの16kΩをつけてある。

歪は負荷が大きい(50k位)とき、1khz1v出力で0,11%くらいであったのが一桁下がり0,07%程度になる。Rkとの兼ね合いで、流れる電流値など考慮しつつ、かつあまり低い抵抗値で負荷が重くなりすぎない様にする。

初段は負荷インピーダンスが周波数により変動するので特に考慮しなかったが、扱うレベルが低いことからあまり歪のことを考えるよりSRPPの低い出力インピーダンス(パラ接続より低い)を重んじる。

いずれ初段も12AT7として、高域(8~10khz)でPP動作するようにし高域の歪を少なくしたらどうなるかやってみたいと思っています。

得られた結果

MM端子からの総合ゲインは1khzで70倍(X7-T7で)ヘッドアンプのゲインは14倍。

MM端子から入力し、出力を1v一定にしたとき(高域の入力が大きくなる)

出力1v---1khz--0.09%

〃 ーーー10khz--0,14%

〃 ーーー100hz--0,12%

通常使用は400mV程度の出力まででしょうから歪は問題ないと思います。

ノイズもフルVR(ゲイン8倍のコントロールアンプで)のとき ハム音とサーという球のノイズが同程度。